25 июля 2025 года в 09:08

25 пугающих устройств и процедур прошлого, демонстрирующих прогресс современной медицины

Медицина действительно сильно изменилась с тех времён, когда при болезнях или травмах люди могли рассчитывать лишь на травы и молитвы. Но лекари всегда усердно трудились и проявляли креативность, о чём свидетельствуют музеи по всему миру. Мы собрали коллекцию пугающих и сомнительных докторских практик. Так что устраивайтесь поудобнее и поблагодарите судьбу, что появились на свет в эпоху современной медицины.

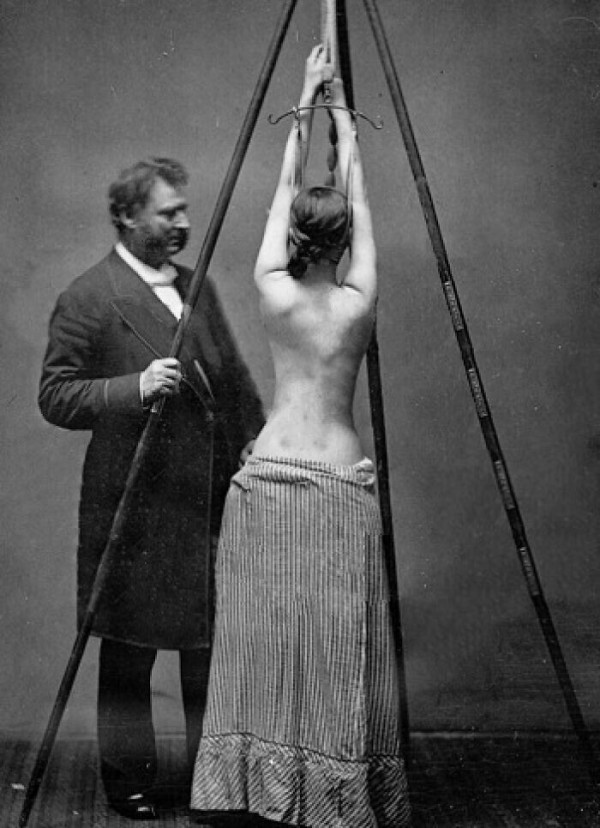

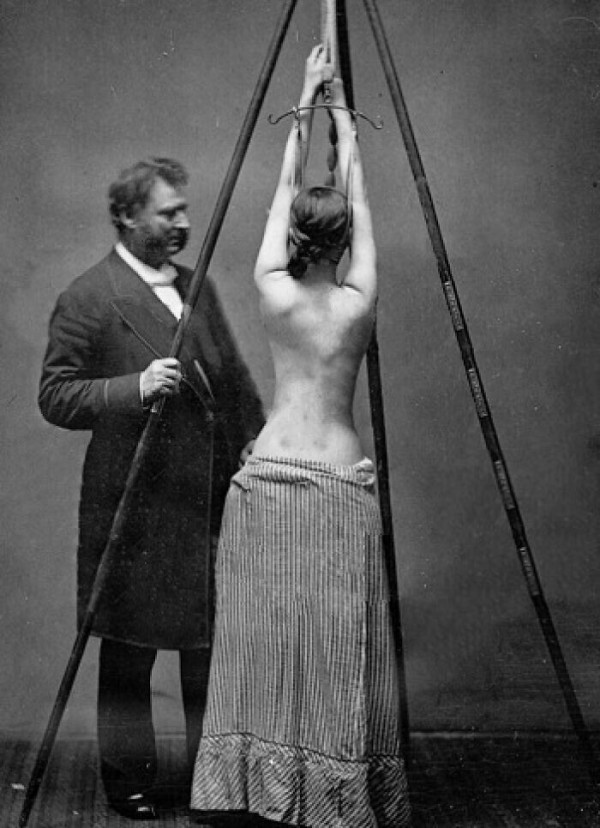

В 1870-х годах хирург Льюис Сэйр предложил новый метод лечения сколиоза. Он использовал вертикальную подвесную раму, чтобы растянуть позвоночник и уменьшить давление, вызванное аномальным искривлением. После этого накладывалась гипсовая повязка, которая фиксировала позвоночник. Метод лечения стал основой для развития современной ортопедии.

Гелиотерапия, также известная как фототерапия, включает в себя воздействие прямых солнечных лучей или искусственного освещения с контролируемыми длинами волн для лечения различных заболеваний.Датский учёный Нильс Финзен стал первым, кто применил это лечение. В Институте Финзена в Копенгагене он использовал ультрафиолетовые лучи для терапии обыкновенной волчанки - кожной инфекции, вызванной туберкулёзом. За свои революционные исследования он был удостоен Нобелевской премии по медицине в 1903 году.

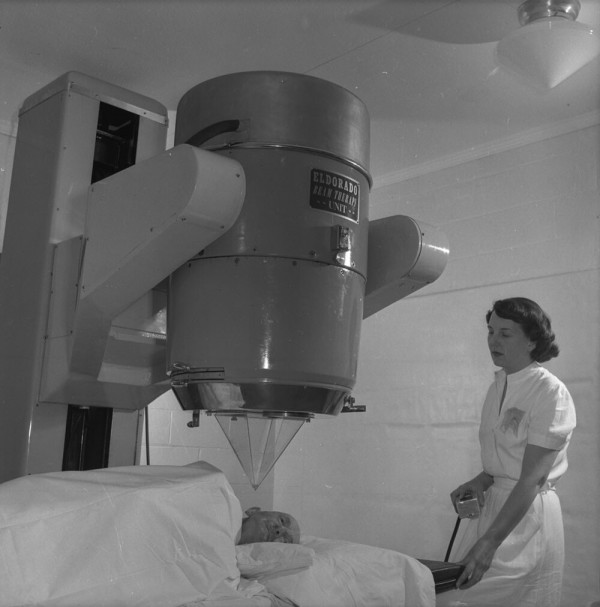

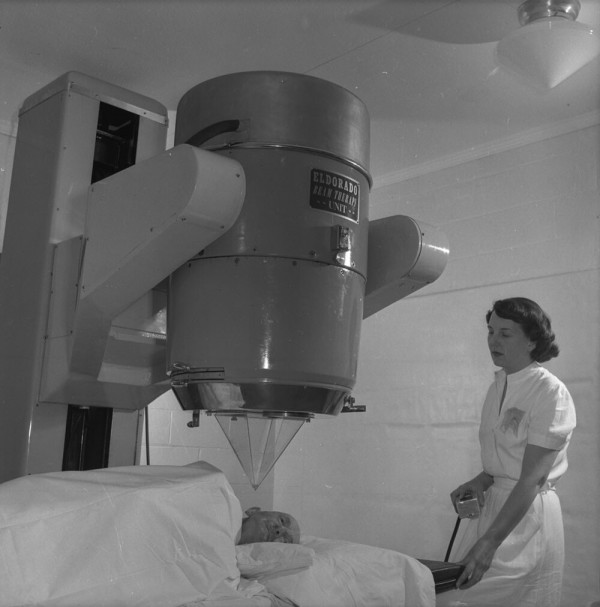

В начале 1950-х годов Лондонским центром медицинских наук была внедрена кобальтовая терапия - инновационный метод лечения рака. Этот подход использовал облучение кобальтом-60, что стало значительным прорывом в медицине. Устройство испускало гамма-лучи, которые направлялись на опухоли, разрушая их. Несмотря на эффективность, их заменили линейными ускорителями.

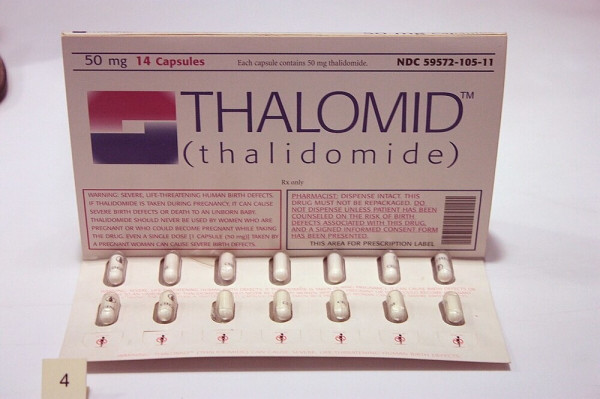

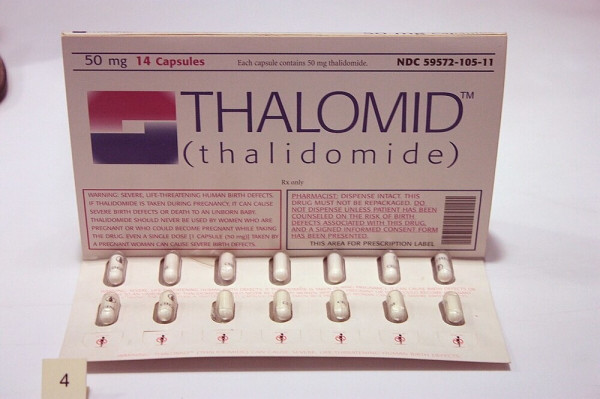

В конце 1950-х - начале 1960-х годов талидомид продавали как лекарство от тревоги, бессонницы, напряжения и утренней тошноты у беременных. Препарат оказался тератогенным и вызвал тысячи выкидышей, более 10 000 детей родились с дефектами конечностей.

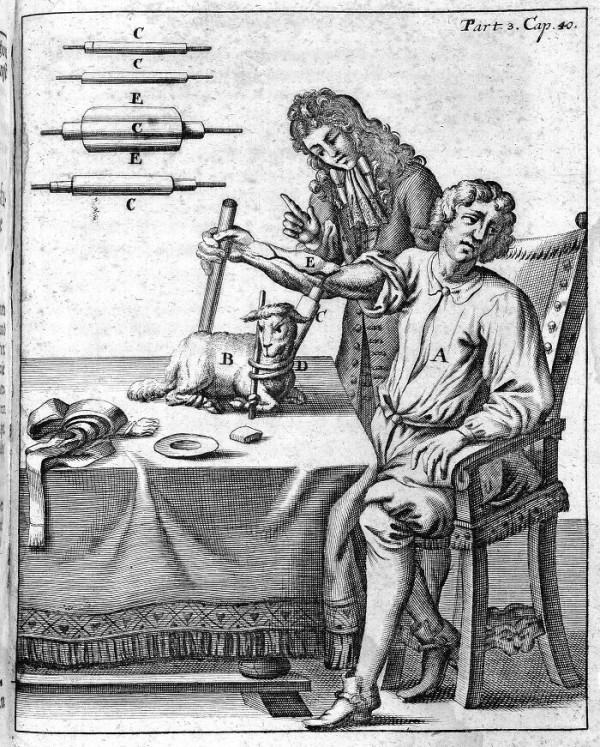

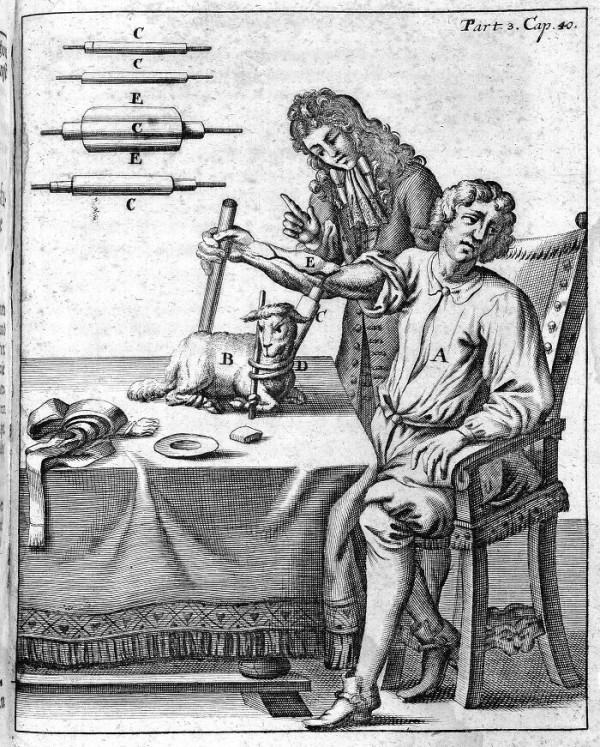

В XVII веке врачи начали экспериментировать с переливанием крови, используя для этого животных. В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени перелил около 12 унций крови ягнёнка подростку с лихорадкой. Мальчик выжил, и это вдохновило Дени на дальнейшие эксперименты. Он повторил процедуру ещё на трёх пациентах, но двое из них скончались. После этого французские власти запретили процедуру.

Аппарат, созданный доктором Кларком в конце 19 века, предназначался для лечения сколиоза. Деревянная конструкция была настолько тяжёлой, что пациенты с трудом передвигались. Это значительно снижало эффективность терапии.

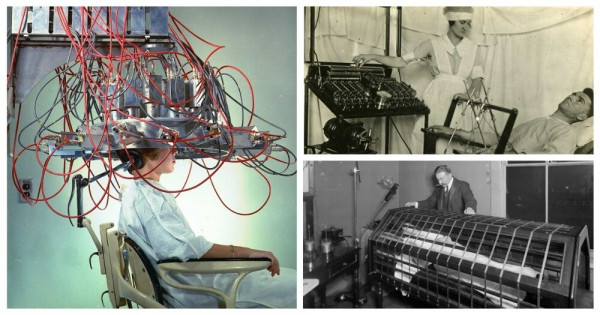

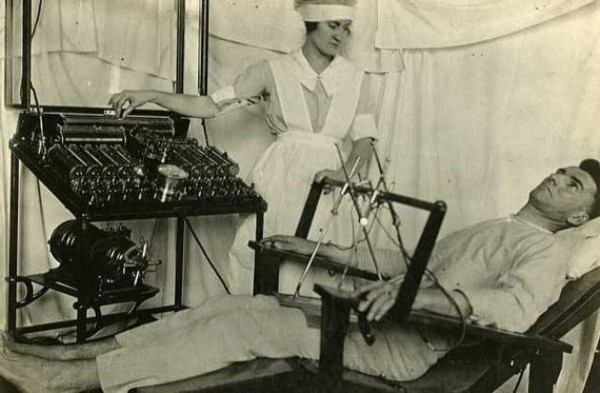

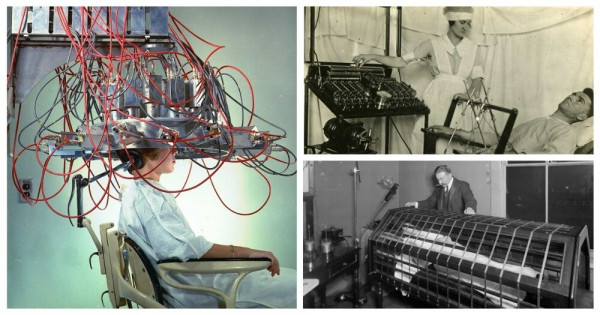

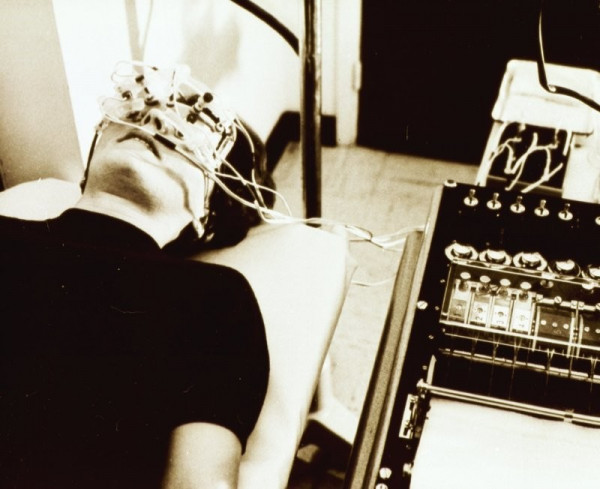

Электроретинограмма (ЭРГ) - метод, разработанный в конце XIX века для изучения функционального состояния сетчатки. Первые устройства, изобретённые в 1870-х годах, требовали размещения проводов и электродов прямо на глазах пациента. Это придавало им пугающий вид киборгов.

В 1931 году Джон Х. Эмерсон изобрёл респиратор, известный как "железные лёгкие". Огромный аппарат помогал дышать людям с полиомиелитом и параличом дыхательных мышц. Более доступный и эффективный, чем аналоги, респиратор Эмерсона спас бесчисленное множество жизней во время эпидемий полиомиелита в 1940-х и 1950-х годах.

Вибрационная терапия на самом деле существовала в XIX веке. Однако это изображение мужчины с кувалдой считается выдумкой. В медицинской книге 1883 года описано, что лечение заключалось в лёгком и ритмичном движении щётки по коже головы.

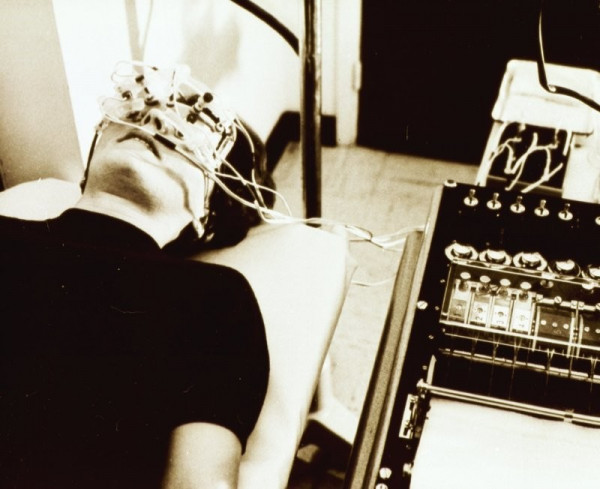

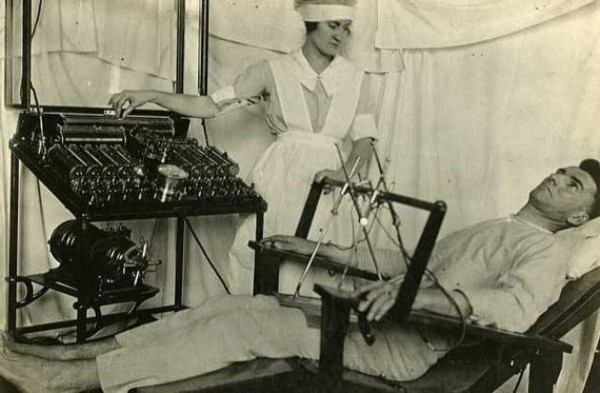

Это спорное медицинское устройство начала 20 века применяли для электрошоковой терапии пациентов в психиатрических клиниках. Считалось, что токи вызывают судороги и оказывают положительное терапевтическое воздействие.

В 1950-е годы, во время эпидемии полиомиелита, ванны Хаббарда из нержавеющей стали использовали для реабилитации детей. Процедура, якобы улучшающая кровообращение и укрепляющая мышцы, заключалась в погружении пациента в тёплую воду до шеи. Струи воды, плавучесть и тепло облегчали движение слабых или парализованных конечностей, снижая боль.

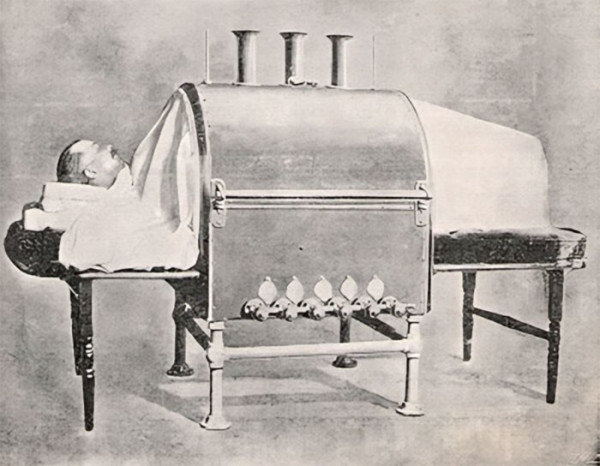

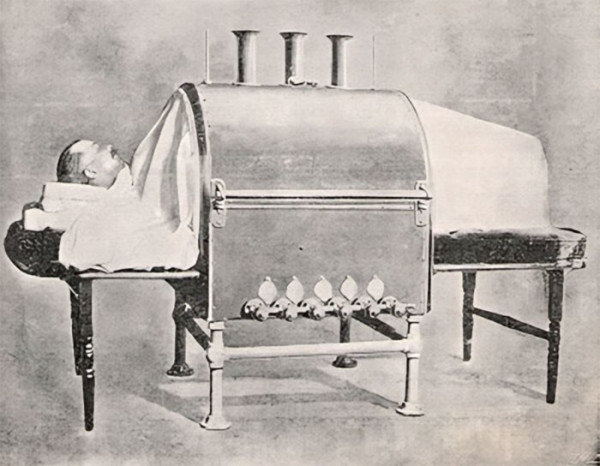

Аппарат Таллермана-Шеффилда, известный также как "печь для человека", был изобретён в XIX веке для лечения боли с помощью горячего воздуха. Процедура "запекания" напоминала сауну и применялась для облегчения симптомов подагры, артрита и других недугов.

В начале XX века электрические шкафы служили для искусственного повышения температуры тела. Внутри них применялись либо электрические лампочки, либо пар. Эти устройства использовались как предшественники современных саун и диатермии для лечения заболеваний, таких как артрит. Они способствовали потоотделению и помогали улучшить состояние пациентов.

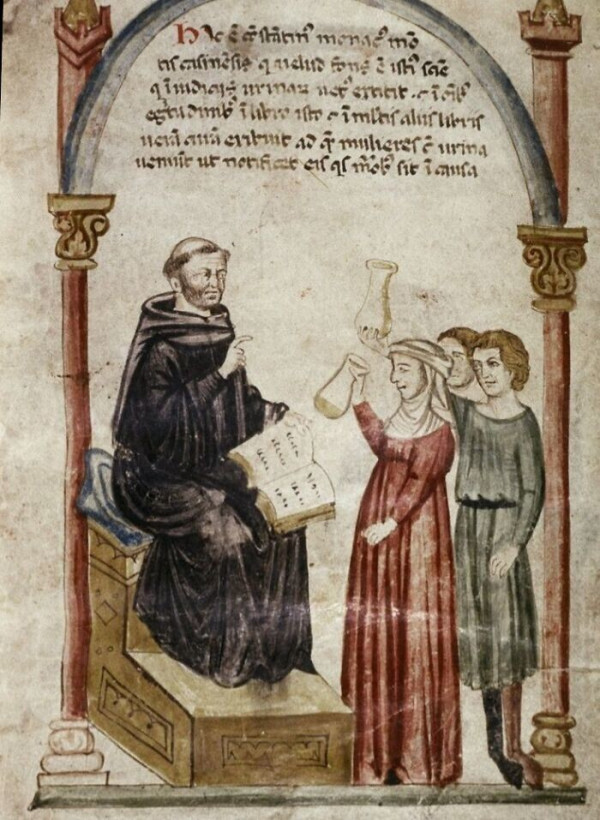

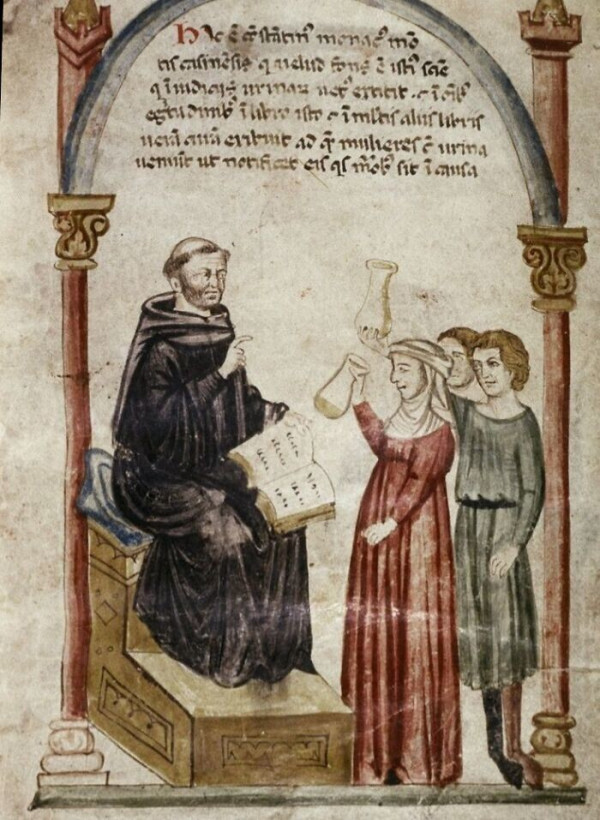

В 1500 году до нашей эры врачи использовали свои вкусовые рецепторы для диагностики заболеваний. Они могли определить, есть ли у пациента диабет, по вкусу его мочи. К концу XIX века этот метод уступил место более сложным анализам на уровень глюкозы в крови.

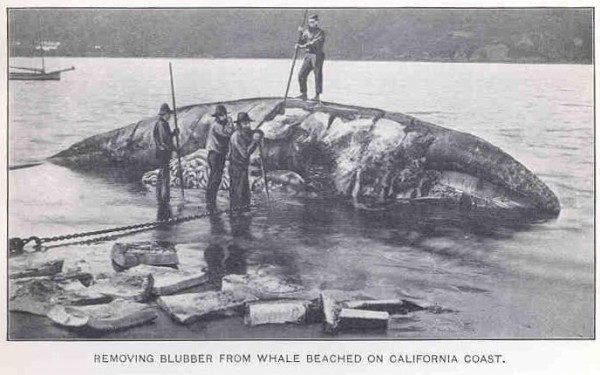

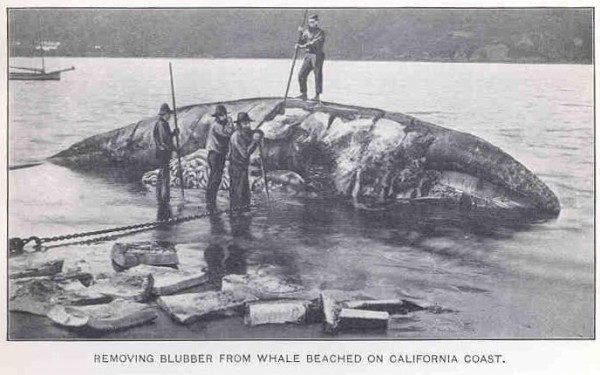

В 1896 году нетрезвый моряк, страдавший ревматизмом, в шутку прыгнул в открытую тушу кита. Через два часа он выбрался, утверждая, что излечился. Слух о чудодейственном исцелении быстро распространился, и в австралийский город Эдем со всех концов съехались больные ревматизмом. Пациенты оставались внутри кита до 30 часов, чтобы добиться стойкого эффекта. Однако спустя десятилетие эта практика прекратилась. Основные причины - проблемы с гигиеной, сокращение китобойного промысла и развитие медицины.

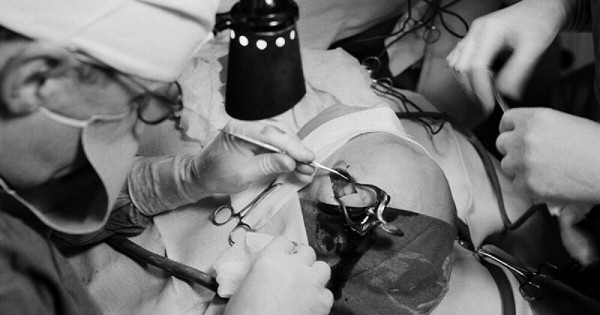

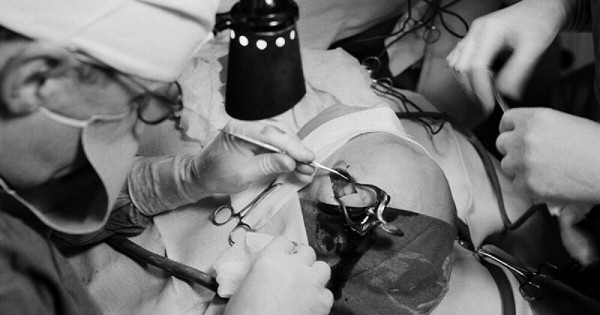

В 1940-1950-е годы лоботомия считалась радикальным хирургическим методом лечения тяжёлой депрессии и других серьёзных психических заболеваний. Операция заключалась в разделении одной из долей с другими областями мозга. Хотя у некоторых пациентов сначала были заметны улучшения, процедура часто приводила к серьёзным когнитивным проблемам и изменениям личности.

В 1927 году доктор Манфред Закель разработал инсулиновую шоковую терапию. Метод применялся для лечения шизофрении и других психических расстройств. Она включала введение больших доз инсулина, чтобы вызвать гипогликемическую кому. Некоторые пациенты ощущали улучшение, но терапия была опасной. Она могла вызвать длительную кому или даже смерть.

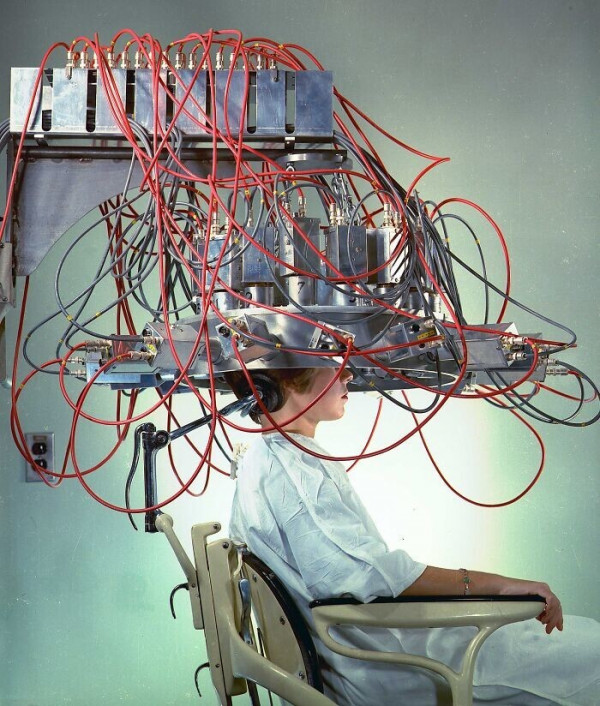

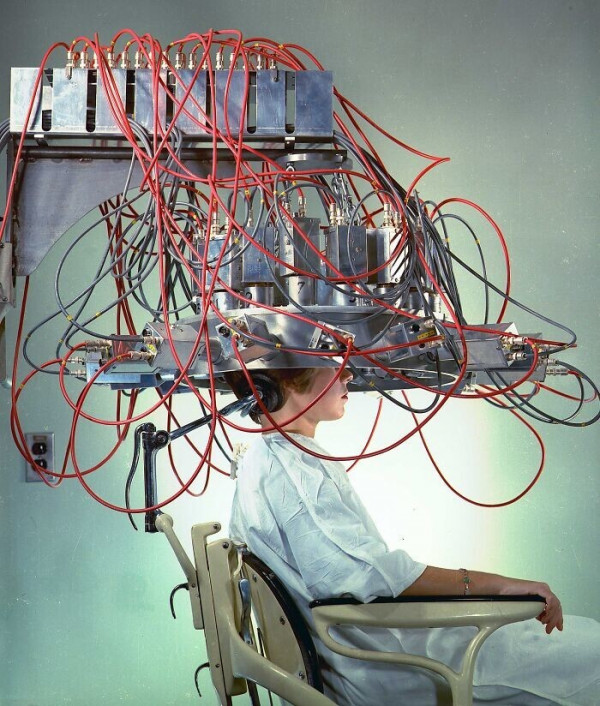

В 1961 году ученые из Брукхейвенской лаборатории создали устройство для обнаружения опухолей мозга с помощью позитронного излучения. Вначале оно предоставляло лишь необработанные данные о местоположении опухолей. Однако через десять лет исследователи нашли способ преобразовать эту информацию в реальные изображения мозга, что значительно повысило точность диагностики.

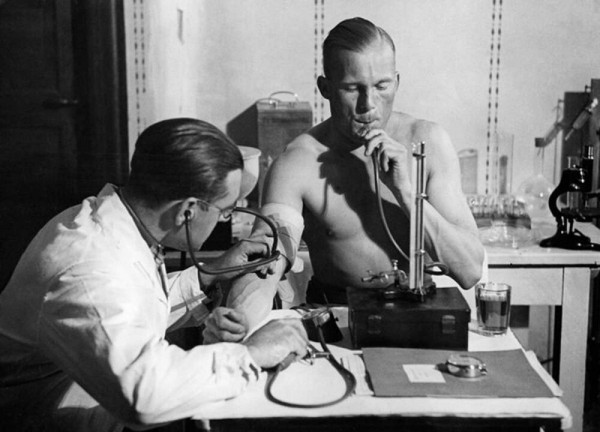

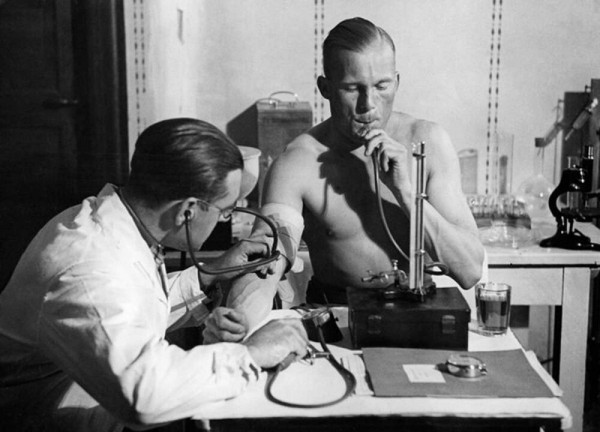

В начале XX века тест с задержкой дыхания применялся в кардиологии для оценки работы сердца и контроля артериального давления. Для теста пациенты должны были сделать выдох в ртутный столбик, как при манёвре Вальсальвы. Это увеличивало внутригрудное давление, а врач слушал сердце стетоскопом, наблюдая за изменениями в кровообращении.

Электрическая ванна, вероятно, стала прародительницей современных соляриев. Устройство для светотерапии использовалось в начале 20-го века. Пациентов помещали в кабинку, а ультрафиолетовые лампы создавали дозированное воздействие искусственного солнечного света. Считалось, что эта передовая терапия обладает множеством полезных свойств: улучшает кровообращение, облегчает боли в суставах, лечит кожные заболевания.

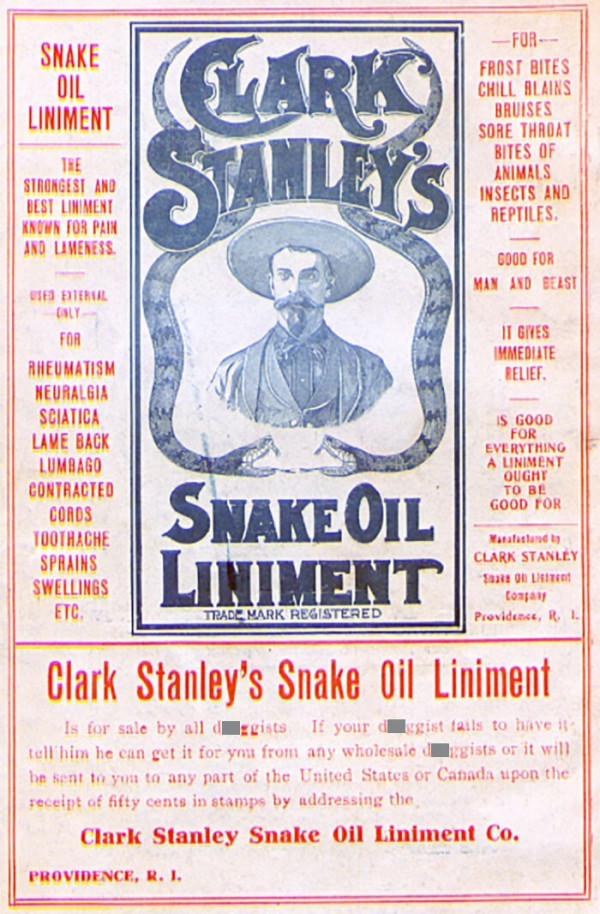

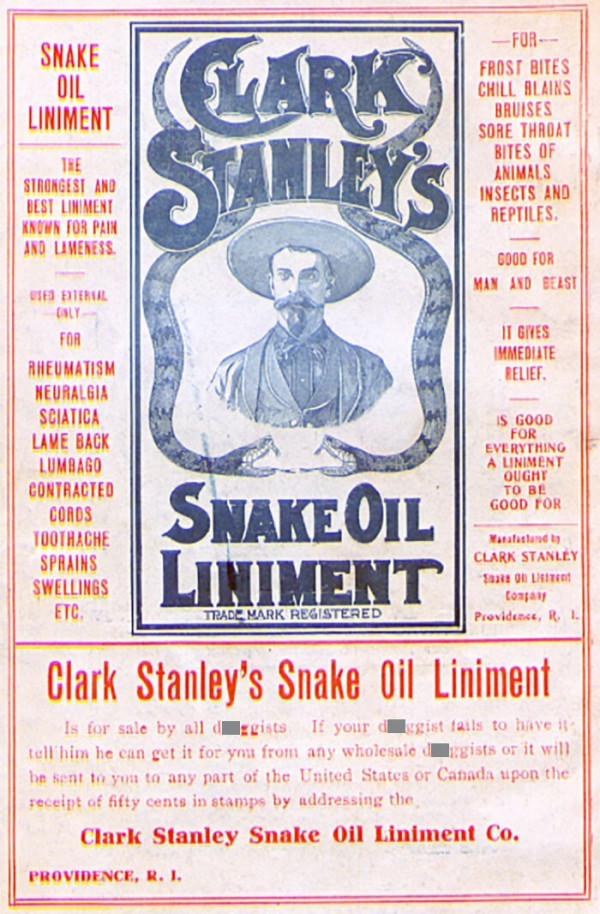

Сегодня выражение "змеиное масло" означает что-то фальшивое. Но в XIX веке так называли настоящее масло, получаемое из водяных змей и использовавшееся в китайской медицине. Считалось, что оно способно излечить от всех болезней и обладает мощными противовоспалительными свойствами. В США с начала XX века многие компании начали продавать под видом змеиного масла плацебо и даже вредные вещества. Именно тогда этот продукт и стал символом обмана.

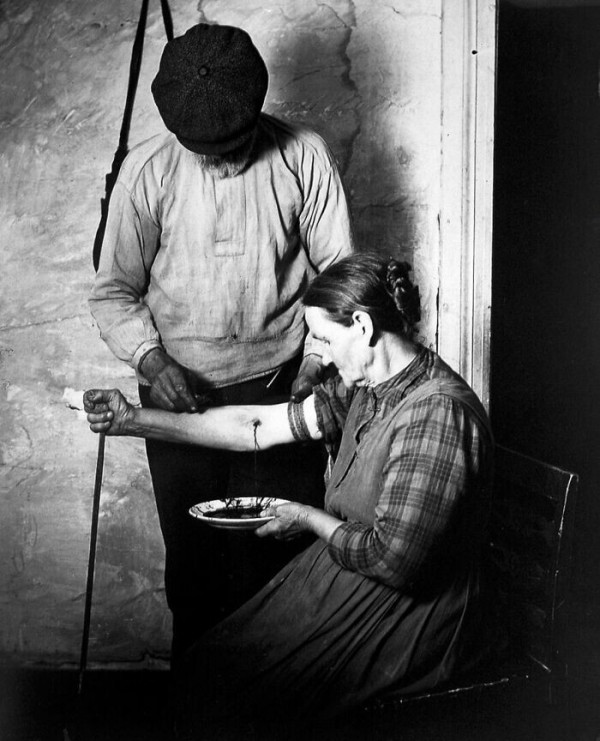

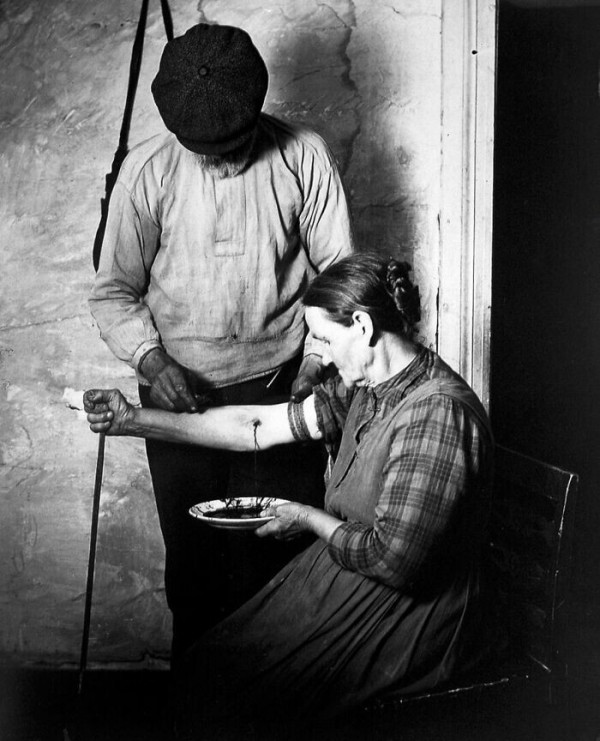

Кровопускание - древний способ лечения, при котором намеренно брали кровь через прокол или используя пиявок. Это делали, чтобы облегчить состояние при болезнях и плохом самочувствии. Врачи верили, что кровопускание может сбалансировать четыре жидкости организма: кровь, флегму, жёлтую желчь и чёрную желчь. Кровопускание применялось более двух тысяч лет, но его запретили в XIX веке, когда наука доказала его вред.

Во время Второй мировой войны рентгеноскопия грудной клетки была важным инструментом. Врачи могли наблюдать лёгкие и сердце пациента в реальном времени на флуоресцентном экране. Это помогало быстро диагностировать сложные травмы и лёгочные инфекции. Однако оба - и врач, и пациент - подвергались высокому уровню радиации.

Ванны Шнее были разновидностью гидротерапии для лечения ревматизма и болей в суставах. В конце 1800-х - 1930-е годы они пользовались популярностью в больницах и спа-салонах. Пациенты погружали ноги в отдельные оцинкованные бассейны. Слабый электрический ток пропускался через воду, что делало процедуры безболезненными и лишёнными дискомфорта. Однако к началу 20 века ванны Шнее утратили доверие медицинского сообщества и были признаны шарлатанством.

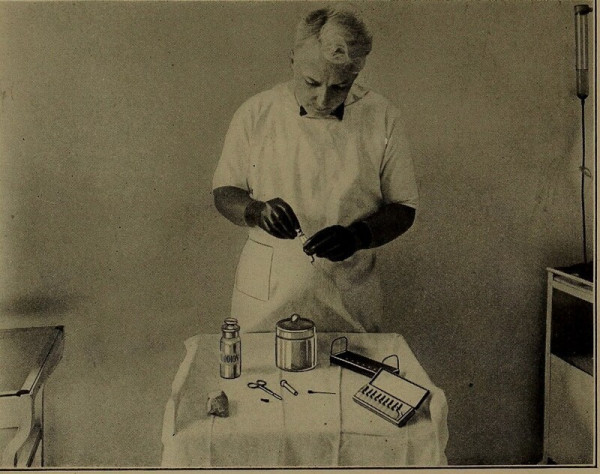

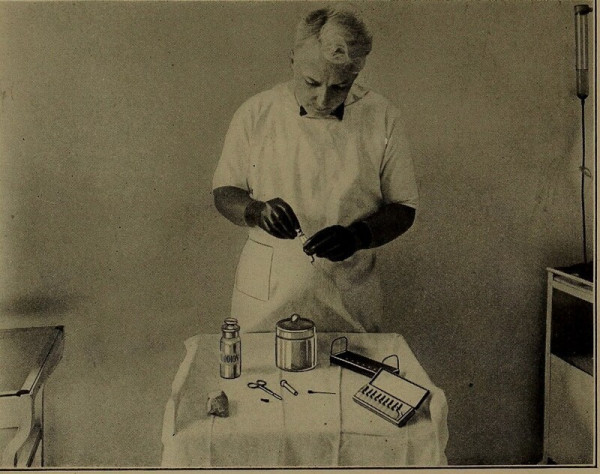

В XVI веке ртуть применяли для лечения сифилиса, несмотря на её высокую токсичность. Многие пациенты страдали от серьёзных побочных эффектов: повреждения нервов, отказа органов. Несмотря на это, инъекции ртути оставались популярными до начала XX века, пока не был открыт пенициллин - более эффективное средство лечения.

В 1870-х годах хирург Льюис Сэйр предложил новый метод лечения сколиоза. Он использовал вертикальную подвесную раму, чтобы растянуть позвоночник и уменьшить давление, вызванное аномальным искривлением. После этого накладывалась гипсовая повязка, которая фиксировала позвоночник. Метод лечения стал основой для развития современной ортопедии.

Гелиотерапия, также известная как фототерапия, включает в себя воздействие прямых солнечных лучей или искусственного освещения с контролируемыми длинами волн для лечения различных заболеваний.Датский учёный Нильс Финзен стал первым, кто применил это лечение. В Институте Финзена в Копенгагене он использовал ультрафиолетовые лучи для терапии обыкновенной волчанки - кожной инфекции, вызванной туберкулёзом. За свои революционные исследования он был удостоен Нобелевской премии по медицине в 1903 году.

В начале 1950-х годов Лондонским центром медицинских наук была внедрена кобальтовая терапия - инновационный метод лечения рака. Этот подход использовал облучение кобальтом-60, что стало значительным прорывом в медицине. Устройство испускало гамма-лучи, которые направлялись на опухоли, разрушая их. Несмотря на эффективность, их заменили линейными ускорителями.

В конце 1950-х - начале 1960-х годов талидомид продавали как лекарство от тревоги, бессонницы, напряжения и утренней тошноты у беременных. Препарат оказался тератогенным и вызвал тысячи выкидышей, более 10 000 детей родились с дефектами конечностей.

В XVII веке врачи начали экспериментировать с переливанием крови, используя для этого животных. В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени перелил около 12 унций крови ягнёнка подростку с лихорадкой. Мальчик выжил, и это вдохновило Дени на дальнейшие эксперименты. Он повторил процедуру ещё на трёх пациентах, но двое из них скончались. После этого французские власти запретили процедуру.

Аппарат, созданный доктором Кларком в конце 19 века, предназначался для лечения сколиоза. Деревянная конструкция была настолько тяжёлой, что пациенты с трудом передвигались. Это значительно снижало эффективность терапии.

Электроретинограмма (ЭРГ) - метод, разработанный в конце XIX века для изучения функционального состояния сетчатки. Первые устройства, изобретённые в 1870-х годах, требовали размещения проводов и электродов прямо на глазах пациента. Это придавало им пугающий вид киборгов.

В 1931 году Джон Х. Эмерсон изобрёл респиратор, известный как "железные лёгкие". Огромный аппарат помогал дышать людям с полиомиелитом и параличом дыхательных мышц. Более доступный и эффективный, чем аналоги, респиратор Эмерсона спас бесчисленное множество жизней во время эпидемий полиомиелита в 1940-х и 1950-х годах.

Вибрационная терапия на самом деле существовала в XIX веке. Однако это изображение мужчины с кувалдой считается выдумкой. В медицинской книге 1883 года описано, что лечение заключалось в лёгком и ритмичном движении щётки по коже головы.

Это спорное медицинское устройство начала 20 века применяли для электрошоковой терапии пациентов в психиатрических клиниках. Считалось, что токи вызывают судороги и оказывают положительное терапевтическое воздействие.

В 1950-е годы, во время эпидемии полиомиелита, ванны Хаббарда из нержавеющей стали использовали для реабилитации детей. Процедура, якобы улучшающая кровообращение и укрепляющая мышцы, заключалась в погружении пациента в тёплую воду до шеи. Струи воды, плавучесть и тепло облегчали движение слабых или парализованных конечностей, снижая боль.

Аппарат Таллермана-Шеффилда, известный также как "печь для человека", был изобретён в XIX веке для лечения боли с помощью горячего воздуха. Процедура "запекания" напоминала сауну и применялась для облегчения симптомов подагры, артрита и других недугов.

В начале XX века электрические шкафы служили для искусственного повышения температуры тела. Внутри них применялись либо электрические лампочки, либо пар. Эти устройства использовались как предшественники современных саун и диатермии для лечения заболеваний, таких как артрит. Они способствовали потоотделению и помогали улучшить состояние пациентов.

В 1500 году до нашей эры врачи использовали свои вкусовые рецепторы для диагностики заболеваний. Они могли определить, есть ли у пациента диабет, по вкусу его мочи. К концу XIX века этот метод уступил место более сложным анализам на уровень глюкозы в крови.

В 1896 году нетрезвый моряк, страдавший ревматизмом, в шутку прыгнул в открытую тушу кита. Через два часа он выбрался, утверждая, что излечился. Слух о чудодейственном исцелении быстро распространился, и в австралийский город Эдем со всех концов съехались больные ревматизмом. Пациенты оставались внутри кита до 30 часов, чтобы добиться стойкого эффекта. Однако спустя десятилетие эта практика прекратилась. Основные причины - проблемы с гигиеной, сокращение китобойного промысла и развитие медицины.

В 1940-1950-е годы лоботомия считалась радикальным хирургическим методом лечения тяжёлой депрессии и других серьёзных психических заболеваний. Операция заключалась в разделении одной из долей с другими областями мозга. Хотя у некоторых пациентов сначала были заметны улучшения, процедура часто приводила к серьёзным когнитивным проблемам и изменениям личности.

В 1927 году доктор Манфред Закель разработал инсулиновую шоковую терапию. Метод применялся для лечения шизофрении и других психических расстройств. Она включала введение больших доз инсулина, чтобы вызвать гипогликемическую кому. Некоторые пациенты ощущали улучшение, но терапия была опасной. Она могла вызвать длительную кому или даже смерть.

В 1961 году ученые из Брукхейвенской лаборатории создали устройство для обнаружения опухолей мозга с помощью позитронного излучения. Вначале оно предоставляло лишь необработанные данные о местоположении опухолей. Однако через десять лет исследователи нашли способ преобразовать эту информацию в реальные изображения мозга, что значительно повысило точность диагностики.

В начале XX века тест с задержкой дыхания применялся в кардиологии для оценки работы сердца и контроля артериального давления. Для теста пациенты должны были сделать выдох в ртутный столбик, как при манёвре Вальсальвы. Это увеличивало внутригрудное давление, а врач слушал сердце стетоскопом, наблюдая за изменениями в кровообращении.

Электрическая ванна, вероятно, стала прародительницей современных соляриев. Устройство для светотерапии использовалось в начале 20-го века. Пациентов помещали в кабинку, а ультрафиолетовые лампы создавали дозированное воздействие искусственного солнечного света. Считалось, что эта передовая терапия обладает множеством полезных свойств: улучшает кровообращение, облегчает боли в суставах, лечит кожные заболевания.

Сегодня выражение "змеиное масло" означает что-то фальшивое. Но в XIX веке так называли настоящее масло, получаемое из водяных змей и использовавшееся в китайской медицине. Считалось, что оно способно излечить от всех болезней и обладает мощными противовоспалительными свойствами. В США с начала XX века многие компании начали продавать под видом змеиного масла плацебо и даже вредные вещества. Именно тогда этот продукт и стал символом обмана.

Кровопускание - древний способ лечения, при котором намеренно брали кровь через прокол или используя пиявок. Это делали, чтобы облегчить состояние при болезнях и плохом самочувствии. Врачи верили, что кровопускание может сбалансировать четыре жидкости организма: кровь, флегму, жёлтую желчь и чёрную желчь. Кровопускание применялось более двух тысяч лет, но его запретили в XIX веке, когда наука доказала его вред.

Во время Второй мировой войны рентгеноскопия грудной клетки была важным инструментом. Врачи могли наблюдать лёгкие и сердце пациента в реальном времени на флуоресцентном экране. Это помогало быстро диагностировать сложные травмы и лёгочные инфекции. Однако оба - и врач, и пациент - подвергались высокому уровню радиации.

Ванны Шнее были разновидностью гидротерапии для лечения ревматизма и болей в суставах. В конце 1800-х - 1930-е годы они пользовались популярностью в больницах и спа-салонах. Пациенты погружали ноги в отдельные оцинкованные бассейны. Слабый электрический ток пропускался через воду, что делало процедуры безболезненными и лишёнными дискомфорта. Однако к началу 20 века ванны Шнее утратили доверие медицинского сообщества и были признаны шарлатанством.

В XVI веке ртуть применяли для лечения сифилиса, несмотря на её высокую токсичность. Многие пациенты страдали от серьёзных побочных эффектов: повреждения нервов, отказа органов. Несмотря на это, инъекции ртути оставались популярными до начала XX века, пока не был открыт пенициллин - более эффективное средство лечения.

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:

Смотри также