3 ноября 2025 года в 20:50

5 грандиозных инженерных проектов, которые оказались бесполезны (но чему-то всё-таки научили)

Инженерная мысль - штука амбициозная. Она обожает мечтать по-крупному: соединить материк с островом, обогнать время в сотню раз, превратить мост в парк.

В этой статье - пять проектов, каждый из которых был обещанием будущего. А стал... уроком. Или даже памятником человеческой наивности.От бетонного гиганта Сталина до висячего моста-сада в Лондоне - истории великих замыслов, которые зашли в тупик. Или как миллиарды ушли в бетон и железо, а пользы - ноль.

Сахалинский тоннель: сталинская мечта под Татарским проливом

В 1950 году в СССР решили соединить материк с Сахалином железнодорожным тоннелем длиной 10 км, проходящим под морским дном в самом узком месте Татарского пролива. Сталин запустил большую стройку.

У проекта были вполне конкретные важные цели:

Наладить поставку рыбы, угля и древесины с Сахалина;

Наладить переброску войск и техники в связи с Холодной войной. Напряженность в отношениях с Японией и США нарастала.

Да и нужно было активно развивать Дальний Восток, Сталин это понимал. А с одним паромом эти задачи никак не решить.

Работы стартовали сразу с двух берегов. В ход пошли дешёвые рабочие руки - заключённые (до 8 тысяч человек), плюс ещё 19 тысяч вольнонаёмных.Геология не проверялась, техника была допотопной, но энтузиазм - запредельным. Это было не похоже на СССР. Обычно у нас уделялось много внимания именно на подготовительном этапе. Расчеты, научный подход. А здесь почему-то решили взять с наскока.

Стоимость - 2.9 млрд рублей (это примерно 31 млрд долл в современных деньгах).Для сравнения, на эти деньги можно было построить два комплекса "Москва-сити" и два Крымских моста вместе взятых. В общем, масштабнейший проект.

Столкнулись с серьезными трудностями. Оказалось, что здесь дно целиком песчаное, значит надо строить еще глубже чем планировалось.Место вроде удобное и узкое, но здесь - сильные течения, вода постоянно просачивалась на глубину в сооружаемые конструкции. Но даже эти проблемы можно было решить и инженеры предложили варианты.Но в 1953 году умер Сталин. С ним умерла и идея. Новое руководство свернуло стройку. Амнистия заключённых оставила проект без рабочей силы.Проект затягивался, его реализация требовала денег и времени. А у нового правительства были другие приоритеты.

Сегодня часть построек используют как склады. Шахты затоплены. Насыпи на берегу напоминают, что когда-то СССР собирался строить под морем.

А идея не умерла. В 2018 году снова обсуждали мост или тоннель - но уже более скромно: в пять раз дешевле. Поднимали даже вариант тоннеля до Хоккайдо. Но дальше разговоров не ушло.

Линия Мажино: бетонный оптимизм, который не оправдался

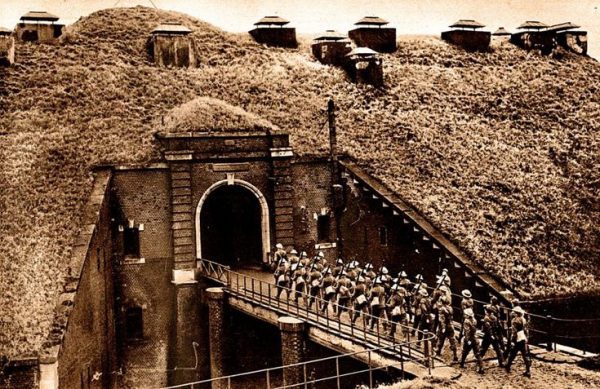

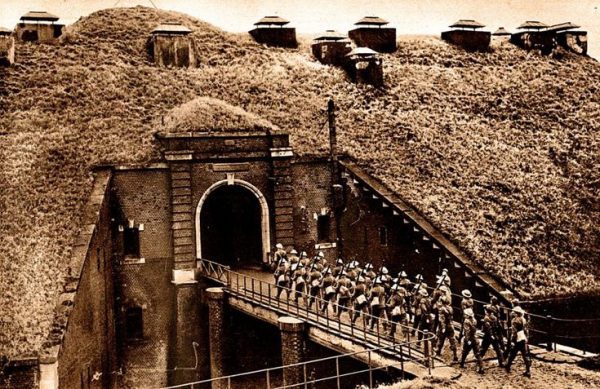

Французы после Первой мировой знали толк в военных проблемах и решили: второй раз на те же грабли не наступим. И выстроили Линию Мажино - монстра из бетона, стали и стратегических надежд.Вдоль границы с Германией выросли 5800 укреплений - от одиночных ДОТов до фортов с инфраструктурой, которой позавидовал бы любой подземный город.

С 1929 по 1940 год Франция вложила в линию 5 миллиардов франков (примерно 280 миллиардов долларов по нынешним меркам).Чтобы понять размах этой цифры, на эти деньги можно было бы построить 37 тысяч танков типа нашего Т-34.Мы за всю Великую Отечественную создали 84 тысячи Т-34. Получается, что Линия Мажино обошлась примерно в половину этой суммы.Но мы то нашими Т-34 войну выиграли, а не уступили страну за месяц, как французы!

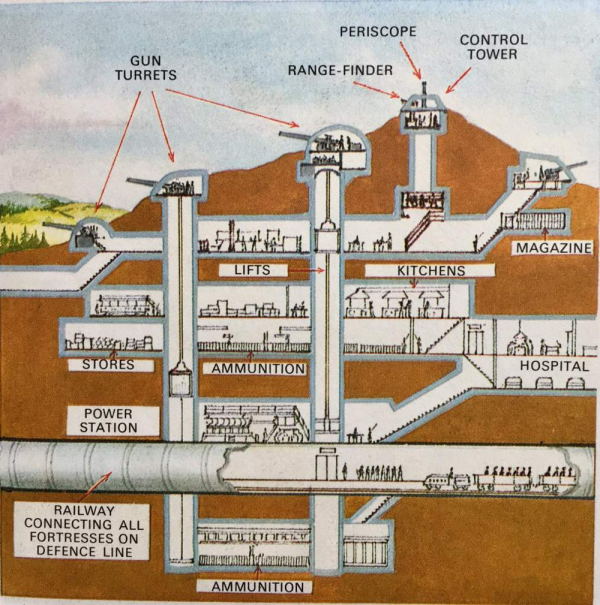

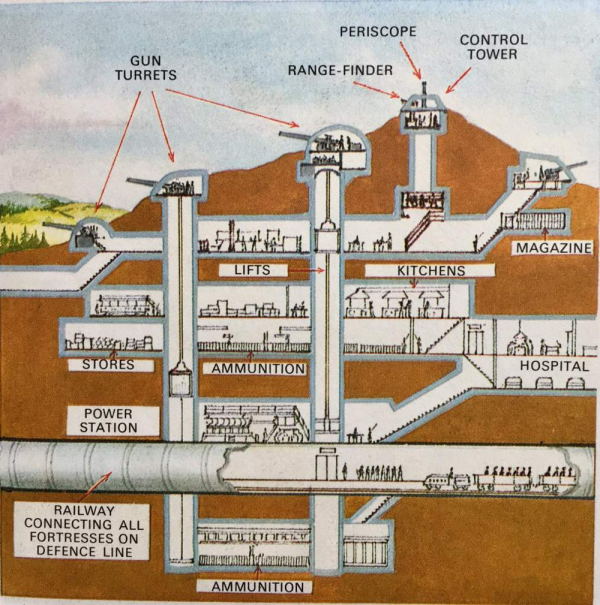

Линия Мажино была оборудована по последнему слову техники. Внутри - электричество, лифты, медицинские блоки, железные дороги для подвоза боеприпасов, бетонные стены толщиной до 3,5 метров, рассчитанные на попадание 420-миллиметровых снарядов. Не линия, а подземная армия с кафельной плиткой.

План был красивый. Как и провалЗамысел был таков: задержать немецкое наступление, пока мобилизуются войска. Далее, основные боевые действия перевести в Бельгию. А промышленные регионы будут под защитой.Немцы, вежливо кивнув, пошли в обход - через Арденны, которые французы считали "непроходимыми для танков".В итоге армия Гитлера просто обогнула линию, как вы обходите лужу в кедах. Французская оборона стояла гордо, отсиживаясь с кофе и круассанами. Но бесполезно, пока враг заходил ей в тыл. К 1940 году боевой дух упал до минусовых значений, а гарнизоны стали сдаваться без боя.

Ирония в том, что ни один форт линии Мажино не был взят штурмом. Они пали только после капитуляции Франции.Конечно, 19 немецких дивизий действительно застряли у линии. Поэтому французы заявили, что частично она сработала. Но глобально - провал, ведь стратегия не дала никакого результата.После войны часть укреплений использовали как склады и штабы, а потом сделали музеями. Сегодня Линия Мажино - туристический объект.

Город, в который не пришли людиВы или ваши дети когда-нибудь собирали красивый домик из LEGO, а потом так и не стали в нём "жить"? Забросили игрушку подальше.

Вот китайцы - тоже собрали. Только не из пластика, а из стекла, бетона и трёх миллиардов долларов. Добро пожаловать в Сянъюнь - город-призрак с европейской архитектурой, парками и пустыми улицами.Его называют городом будущего, который уже ушел в прошлое.

Мечты в стиле "всё включено"

Началось всё красиво. На фоне строительного бума в Китае в 2013 году стартовал мегапроект в провинции Хэбэй. Застройщики пообещали элитный европейский рай с жилыми кварталами, парками, бизнес-центрами и отелями. Площадь - 7,2 км², из которых 55% должны были стать зелёными зонами. Дизайн - под запад, стиль - под мечту, цена - как за мечту.

Инвесторов было не отогнать веником. Но, как это бывает, мечта споткнулась о реальность. Девелопер столкнулся с нехваткой денег, залез в долги и... ушёл в закат, оставив после себя аккуратные здания, в которых никто не хотел жить.

Почему проект не взлетел

Главная причина - переоценка ценности китайской экономики в том числе зарубежными инвесторами. Если же конкретизировать, то:

Финансовый крах. Затраты оказались больше, чем расчёты. Проект ушёл в минус, компания - в суд.

Переоценка спроса. Местные жители не рванули в элитные районы. Цены кусались, а работы поблизости не было.

Изменения на рынке. Китайский экономический рост сменился стагнацией. Строительные чудеса стали менее рентабельны, а инвесторы - более осторожны.

В итоге Сянъюнь оказался городом-бутафорией. Красивая оболочка - без людей внутри. Апартаменты стоят, но в них никто не живёт. Парки - есть, но без детского смеха. И даже рестораны открывать не спешат: кто туда пойдёт - кабан или белка?

Сянъюнь стал любимым местом для тревел-блогеров и фотографов. Можно гулять по идеально вымощенным дорожкам, не встречая ни души. Идеальный фон для съёмок постапокалипсиса. Местные власти делать с этим ничего не планируют - слишком дорого, слишком поздно. И в этом есть какой-то особый символ времени: даже в перенаселенном Китае можно построить город, который останется просто декорацией.

Зеленый мост через ТемзуЛондон знает, что такое зрелищность. Красные автобусы, Тауэр, Биг-Бен - визуальная обложка любой турпоездки. И когда в 2013 году заявили о "зеленом мосте через Темзу", публика заинтересовалась.

Проект Garden Bridge (дословный перед - Садовый мост, или мост-сад) по задумке должен был быть не просто пешеходным переходом, а плавучим парком: деревья, лавочки, кустарники.

Идея родилась в голове актрисы Джоанны Ламли, а поддержал её тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон. Говорили, что вдохновлялись нью-йоркским парком, построенным на старых железнодорожных путях. Мол, давайте и мы устроим природную тропу в центре мегаполиса. На бумаге - мечта. На практике - дыра в бюджете.Длина моста - 366 метров, расти здесь должны были 270 деревьев.

На проект выделили £200 млн, из них £60 млн - из бюджета, остальное - частные пожертвования. Только вот частники много наобещали на эмоциях, а потом дали задний ход: было собрано меньше трети.А деньги тратили лихо:

£9 млн (!) ушло только на дизайн-проект.

£417 тыс потратили на гала-ужин.

£161 тыс - на веб-сайт проекта.

Кроме стройки мост еще требовал около 4 млн фунтов каждый год на содержание. Когда пришёл новый мэр Садик Хан, он отказался брать на себя дополнительные расходы. Без этого разрешение на стройку не дали, и дело закрылось.

Что осталось?Потратили £53 млн средств, построили...ничего. Хорошо хоть остались красивые картинки и послевкусие от дорогого ужина.

IBM Stretch: очень быстрый суперкомпьютерСередина XX века. США на пике научного и военного азарта. Лаборатория Лос-Аламоса ищет вычислительную мощь для расчёта ядерных реакций. IBM, на тот момент лидер индустрии, обещает: мы сделаем машину, которая будет в 100 раз быстрее предшественника. Так появился проект Stretch (IBM 7030).

Их планировали выпускать и продавать крупным заказчикам - от бизнеса до государства и научных учреждений.Stretch весил как грузовик - 35 тонн. Работал на 169 тысячах транзисторах, имел 32 МБ памяти и жрал 100 кВт энергии. Его архитектура была на годы вперёд:

64-битная система (в 60-е!).

Защита памяти, параллельная обработка, прогнозирование команд.

Но реальность была жёстче: суперкомпьютер оказался в три раза слабее чем планировалось. И с задачами, которые хотели ему дать, он не справлялся. Заказчики стали один за другим отказываться от проекта.Цену на суперкомпьютер снизили в два раза, до 7 млн долларов, но купили всего девять экземпляров.

Но свою роль он сыграл. Stretch стал отцом всего современного IT. Его архитектура легла в основу IBM System/360, а оттуда - в каждый процессор на вашем столе.Всё, что сегодня кажется само собой разумеющимся в компьютерах, начиналось с этой махины-неудачника.Глядя на эти истории, легко усмехнуться: мол, ну и расточительные были, и самоуверенные. Но если приглядеться - в каждой из них есть что-то человечное. Желание сделать шаг за горизонт.Любая наука и движение цивилизации идут вперед, в том числе, и за счет ошибок. Отсекают неэффективные пути и заставляют задуматься. А на их месте вырастают новые проекты, которые делают жизнь лучше.Эволюция в действии! Только на этот раз, не флоры и фауны, а нашей с вами большой человеческой истории.

В этой статье - пять проектов, каждый из которых был обещанием будущего. А стал... уроком. Или даже памятником человеческой наивности.От бетонного гиганта Сталина до висячего моста-сада в Лондоне - истории великих замыслов, которые зашли в тупик. Или как миллиарды ушли в бетон и железо, а пользы - ноль.

Сахалинский тоннель: сталинская мечта под Татарским проливом

В 1950 году в СССР решили соединить материк с Сахалином железнодорожным тоннелем длиной 10 км, проходящим под морским дном в самом узком месте Татарского пролива. Сталин запустил большую стройку.

У проекта были вполне конкретные важные цели:

Наладить поставку рыбы, угля и древесины с Сахалина;

Наладить переброску войск и техники в связи с Холодной войной. Напряженность в отношениях с Японией и США нарастала.

Да и нужно было активно развивать Дальний Восток, Сталин это понимал. А с одним паромом эти задачи никак не решить.

Работы стартовали сразу с двух берегов. В ход пошли дешёвые рабочие руки - заключённые (до 8 тысяч человек), плюс ещё 19 тысяч вольнонаёмных.Геология не проверялась, техника была допотопной, но энтузиазм - запредельным. Это было не похоже на СССР. Обычно у нас уделялось много внимания именно на подготовительном этапе. Расчеты, научный подход. А здесь почему-то решили взять с наскока.

Стоимость - 2.9 млрд рублей (это примерно 31 млрд долл в современных деньгах).Для сравнения, на эти деньги можно было построить два комплекса "Москва-сити" и два Крымских моста вместе взятых. В общем, масштабнейший проект.

Столкнулись с серьезными трудностями. Оказалось, что здесь дно целиком песчаное, значит надо строить еще глубже чем планировалось.Место вроде удобное и узкое, но здесь - сильные течения, вода постоянно просачивалась на глубину в сооружаемые конструкции. Но даже эти проблемы можно было решить и инженеры предложили варианты.Но в 1953 году умер Сталин. С ним умерла и идея. Новое руководство свернуло стройку. Амнистия заключённых оставила проект без рабочей силы.Проект затягивался, его реализация требовала денег и времени. А у нового правительства были другие приоритеты.

Сегодня часть построек используют как склады. Шахты затоплены. Насыпи на берегу напоминают, что когда-то СССР собирался строить под морем.

А идея не умерла. В 2018 году снова обсуждали мост или тоннель - но уже более скромно: в пять раз дешевле. Поднимали даже вариант тоннеля до Хоккайдо. Но дальше разговоров не ушло.

Линия Мажино: бетонный оптимизм, который не оправдался

Французы после Первой мировой знали толк в военных проблемах и решили: второй раз на те же грабли не наступим. И выстроили Линию Мажино - монстра из бетона, стали и стратегических надежд.Вдоль границы с Германией выросли 5800 укреплений - от одиночных ДОТов до фортов с инфраструктурой, которой позавидовал бы любой подземный город.

С 1929 по 1940 год Франция вложила в линию 5 миллиардов франков (примерно 280 миллиардов долларов по нынешним меркам).Чтобы понять размах этой цифры, на эти деньги можно было бы построить 37 тысяч танков типа нашего Т-34.Мы за всю Великую Отечественную создали 84 тысячи Т-34. Получается, что Линия Мажино обошлась примерно в половину этой суммы.Но мы то нашими Т-34 войну выиграли, а не уступили страну за месяц, как французы!

Линия Мажино была оборудована по последнему слову техники. Внутри - электричество, лифты, медицинские блоки, железные дороги для подвоза боеприпасов, бетонные стены толщиной до 3,5 метров, рассчитанные на попадание 420-миллиметровых снарядов. Не линия, а подземная армия с кафельной плиткой.

План был красивый. Как и провалЗамысел был таков: задержать немецкое наступление, пока мобилизуются войска. Далее, основные боевые действия перевести в Бельгию. А промышленные регионы будут под защитой.Немцы, вежливо кивнув, пошли в обход - через Арденны, которые французы считали "непроходимыми для танков".В итоге армия Гитлера просто обогнула линию, как вы обходите лужу в кедах. Французская оборона стояла гордо, отсиживаясь с кофе и круассанами. Но бесполезно, пока враг заходил ей в тыл. К 1940 году боевой дух упал до минусовых значений, а гарнизоны стали сдаваться без боя.

Ирония в том, что ни один форт линии Мажино не был взят штурмом. Они пали только после капитуляции Франции.Конечно, 19 немецких дивизий действительно застряли у линии. Поэтому французы заявили, что частично она сработала. Но глобально - провал, ведь стратегия не дала никакого результата.После войны часть укреплений использовали как склады и штабы, а потом сделали музеями. Сегодня Линия Мажино - туристический объект.

Город, в который не пришли людиВы или ваши дети когда-нибудь собирали красивый домик из LEGO, а потом так и не стали в нём "жить"? Забросили игрушку подальше.

Вот китайцы - тоже собрали. Только не из пластика, а из стекла, бетона и трёх миллиардов долларов. Добро пожаловать в Сянъюнь - город-призрак с европейской архитектурой, парками и пустыми улицами.Его называют городом будущего, который уже ушел в прошлое.

Мечты в стиле "всё включено"

Началось всё красиво. На фоне строительного бума в Китае в 2013 году стартовал мегапроект в провинции Хэбэй. Застройщики пообещали элитный европейский рай с жилыми кварталами, парками, бизнес-центрами и отелями. Площадь - 7,2 км², из которых 55% должны были стать зелёными зонами. Дизайн - под запад, стиль - под мечту, цена - как за мечту.

Инвесторов было не отогнать веником. Но, как это бывает, мечта споткнулась о реальность. Девелопер столкнулся с нехваткой денег, залез в долги и... ушёл в закат, оставив после себя аккуратные здания, в которых никто не хотел жить.

Почему проект не взлетел

Главная причина - переоценка ценности китайской экономики в том числе зарубежными инвесторами. Если же конкретизировать, то:

Финансовый крах. Затраты оказались больше, чем расчёты. Проект ушёл в минус, компания - в суд.

Переоценка спроса. Местные жители не рванули в элитные районы. Цены кусались, а работы поблизости не было.

Изменения на рынке. Китайский экономический рост сменился стагнацией. Строительные чудеса стали менее рентабельны, а инвесторы - более осторожны.

В итоге Сянъюнь оказался городом-бутафорией. Красивая оболочка - без людей внутри. Апартаменты стоят, но в них никто не живёт. Парки - есть, но без детского смеха. И даже рестораны открывать не спешат: кто туда пойдёт - кабан или белка?

Сянъюнь стал любимым местом для тревел-блогеров и фотографов. Можно гулять по идеально вымощенным дорожкам, не встречая ни души. Идеальный фон для съёмок постапокалипсиса. Местные власти делать с этим ничего не планируют - слишком дорого, слишком поздно. И в этом есть какой-то особый символ времени: даже в перенаселенном Китае можно построить город, который останется просто декорацией.

Зеленый мост через ТемзуЛондон знает, что такое зрелищность. Красные автобусы, Тауэр, Биг-Бен - визуальная обложка любой турпоездки. И когда в 2013 году заявили о "зеленом мосте через Темзу", публика заинтересовалась.

Проект Garden Bridge (дословный перед - Садовый мост, или мост-сад) по задумке должен был быть не просто пешеходным переходом, а плавучим парком: деревья, лавочки, кустарники.

Идея родилась в голове актрисы Джоанны Ламли, а поддержал её тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон. Говорили, что вдохновлялись нью-йоркским парком, построенным на старых железнодорожных путях. Мол, давайте и мы устроим природную тропу в центре мегаполиса. На бумаге - мечта. На практике - дыра в бюджете.Длина моста - 366 метров, расти здесь должны были 270 деревьев.

На проект выделили £200 млн, из них £60 млн - из бюджета, остальное - частные пожертвования. Только вот частники много наобещали на эмоциях, а потом дали задний ход: было собрано меньше трети.А деньги тратили лихо:

£9 млн (!) ушло только на дизайн-проект.

£417 тыс потратили на гала-ужин.

£161 тыс - на веб-сайт проекта.

Кроме стройки мост еще требовал около 4 млн фунтов каждый год на содержание. Когда пришёл новый мэр Садик Хан, он отказался брать на себя дополнительные расходы. Без этого разрешение на стройку не дали, и дело закрылось.

Что осталось?Потратили £53 млн средств, построили...ничего. Хорошо хоть остались красивые картинки и послевкусие от дорогого ужина.

IBM Stretch: очень быстрый суперкомпьютерСередина XX века. США на пике научного и военного азарта. Лаборатория Лос-Аламоса ищет вычислительную мощь для расчёта ядерных реакций. IBM, на тот момент лидер индустрии, обещает: мы сделаем машину, которая будет в 100 раз быстрее предшественника. Так появился проект Stretch (IBM 7030).

Их планировали выпускать и продавать крупным заказчикам - от бизнеса до государства и научных учреждений.Stretch весил как грузовик - 35 тонн. Работал на 169 тысячах транзисторах, имел 32 МБ памяти и жрал 100 кВт энергии. Его архитектура была на годы вперёд:

64-битная система (в 60-е!).

Защита памяти, параллельная обработка, прогнозирование команд.

Но реальность была жёстче: суперкомпьютер оказался в три раза слабее чем планировалось. И с задачами, которые хотели ему дать, он не справлялся. Заказчики стали один за другим отказываться от проекта.Цену на суперкомпьютер снизили в два раза, до 7 млн долларов, но купили всего девять экземпляров.

Но свою роль он сыграл. Stretch стал отцом всего современного IT. Его архитектура легла в основу IBM System/360, а оттуда - в каждый процессор на вашем столе.Всё, что сегодня кажется само собой разумеющимся в компьютерах, начиналось с этой махины-неудачника.Глядя на эти истории, легко усмехнуться: мол, ну и расточительные были, и самоуверенные. Но если приглядеться - в каждой из них есть что-то человечное. Желание сделать шаг за горизонт.Любая наука и движение цивилизации идут вперед, в том числе, и за счет ошибок. Отсекают неэффективные пути и заставляют задуматься. А на их месте вырастают новые проекты, которые делают жизнь лучше.Эволюция в действии! Только на этот раз, не флоры и фауны, а нашей с вами большой человеческой истории.

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:

Смотри также