17 июня 2022 года в 16:19

Где и как лечились раненные во время ВОВ

Как-то в одной из статей я рассказывалось, что боец провоевавший год на фронте, был трижды ранен - два легких ранения и одно тяжелое. Тут же появился некий тролль-комментатор, который усомнился в этом факте - как три ранения за год? А не врет ли аффтор. Три ранения за год это ведь слишком много и нереально! Судят по нынешним, современным меркам - на любое ранение необходимо лечение в несколько месяцев, а то и полгода, да плюс полгода или год реабилитации.

Смотреть все фото в галерее

Понял, сегодняшний читатель, в основной массе очень плохо представляет, как оказывалась раненым медицинская помощь во время войны. Типа всех раненных лечили в тыловых госпиталях, как часто показывают в кино.

Поэтому в сегодняшней статье расскажем о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Всю систему медпомощи РККА в годы войны можно разделить на четыре элемента:

1) первичная медицинская база в подразделениях и соединениях,

2)госпитальная база тыла армии,

3)госпитальная база тыла фронта

4) госпитальная база тыла страны.

К первичной медицинской базе относились санинструкторы, полковые медпункты и медсанбаты. Разберем на примере обычной стрелковой дивизии. В каждой стрелковой роте на 80-100 бойцов приходилось отделение санитаров из одного санинструктора-сержанта и четверых санитаров. В их обязанности входило простая помощь раненным бойцам, то есть первая перевязка, наложение шины или кровоостанавливающего жгута. Если ситуация позволяла, то боец мог получить горячий чай или таблетку морфия.

Главное задача у санитаров - не лечение, а организация эвакуации раненых с поля боя. Обнаружив бойцов, получивших ранения, санитары обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую доврачебную помощь (перевязать) и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу должны были быть подготовлены так называемые "гнезда раненых". После этого на санитарном транспорте доставить раненных в батальонный медпункт. Больше этого от них не требовалось.

Вначале, лишь командир санитарного отделения был вооружен пистолетом. Только в ходе войны все санитары и санитарки (доля женщин в этом звене медслужбы составляла 40%) получили личное оружие.

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в составе которого воевали семь бойцов - три санинструктора и четыре санитара - под командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был шире, чем у санитарного отделения в роте, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), который разворачивали на расстоянии от двух до пяти километров от передовой. Здесь уже были настоящие врачи - четыре офицера (в том числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка санинструкторов и санитаров.

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не отправляться в тыл, они получали первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения.

Тем же, кому требовалась квалифицированная медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый медсанбат - самое главное звено первичной медицинской базы Красной Армии.

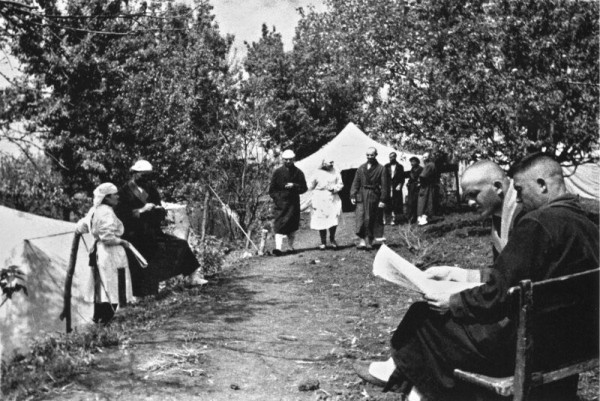

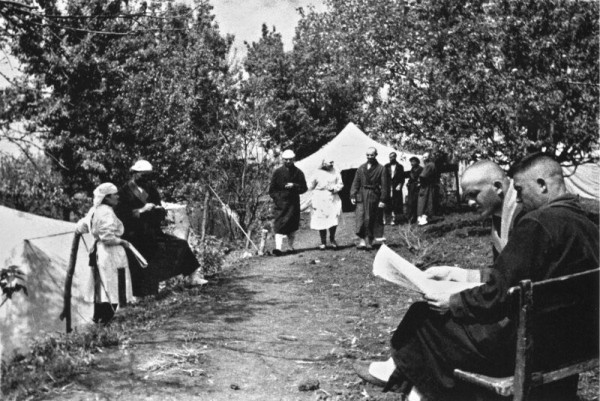

Медсанбаты обязательные в каждой дивизии, располагались в 6-10 км от передовой, имели в своем составе от 180 до 260 человек, в том числе 20-23 врача, 6 фельдшеров, 50 медицинских сестер. Остальные водители, санитары и прочий обслуживающий персонал.

Чем раньше раненному сделать операцию и оказать необходимую врачебную помощь, тем больше у него шансов на жизнь и возвращения в строй. Поэтому медсанбаты не случайно называли "главной хирургической": именно тут раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех раненых! Главным критерием эффективности медицинской службы считалось время, которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медсанбат. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через шесть часов после получения ранения, а во второй - в течение двенадцати часов. Если этого не происходило, то подобное считалось свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения.

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность оперировать в полевых условиях. Во время наступления, при котором санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали. А здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, или как их часто называли солдаты "слабосильные команды", по ассоциации с подобными командами в годы Первой мировой войны. Каждая такая команда насчитывала до 100 человек, которые уже через полмесяца возвращались в свои подразделения.

Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не входило вылечивание раненых - только квалифицированная помощь им и сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось уже на втором - армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в полевых подвижных армейских госпиталях.

Армейские госпитали были в основном хирургическими, но иногда появлялись инфекционные полевые подвижные госпитали, и специализированные - офтальмологические, челюстно-лицевые, терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали. Эпитет "эвакуационный" в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не занимались эвакуацией. Именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях. Чаще всего именно их показывают в фильмах.

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии батальоны выздоравливающих легкораненых. Там их иногда использовали на мелких хозяйственных работах, а также для охраны тыловых объектов. Своего рода курортное лечение.

В армейские эвакогоспитали попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, те которым требовалось специальное лечение, а также легкораненые, которым на выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах - в тылах фронта или составе медицинской базы страны.

Среди эвакуационных госпиталей третьего - фронтового - этапа могли быть как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу - в составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, редких медикаментах или в сложной медицинской технике.

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых в строй было уже второстепенной задачей. Как правило, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в строй. Если все-таки излечившегося бойца или офицера признавали годным для строевой службы, то обычно перед этим отправляли в отпуск домой или в санаторий, для полной реабилитации.

То есть для раненого бойца прослеживалась следующая цепочка медицинской помощи. Санитары роты - батальонный медпункт - полковой медицинский пункт (ПМП) - дивизионный медсанбат - армейский или фронтовой эвакогоспиталь - тыловой госпиталь.

Вообще, нужно признать, что оказание медицинской помощи в Красной Армии была на должном уровне. За четыре года войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига, достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-1945 годах составляла порядка 5 млн человек, и значит, стараниями военной медицины в войска вернулось три Красных Армии! Для особо въедливых и непонятливых поясняю что в число 17 миллионов входили бойцы получившие сразу не одно, а два-три и более ранений и тем не менее возвращавшихся в строй.

Понял, сегодняшний читатель, в основной массе очень плохо представляет, как оказывалась раненым медицинская помощь во время войны. Типа всех раненных лечили в тыловых госпиталях, как часто показывают в кино.

Поэтому в сегодняшней статье расскажем о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Всю систему медпомощи РККА в годы войны можно разделить на четыре элемента:

1) первичная медицинская база в подразделениях и соединениях,

2)госпитальная база тыла армии,

3)госпитальная база тыла фронта

4) госпитальная база тыла страны.

К первичной медицинской базе относились санинструкторы, полковые медпункты и медсанбаты. Разберем на примере обычной стрелковой дивизии. В каждой стрелковой роте на 80-100 бойцов приходилось отделение санитаров из одного санинструктора-сержанта и четверых санитаров. В их обязанности входило простая помощь раненным бойцам, то есть первая перевязка, наложение шины или кровоостанавливающего жгута. Если ситуация позволяла, то боец мог получить горячий чай или таблетку морфия.

Главное задача у санитаров - не лечение, а организация эвакуации раненых с поля боя. Обнаружив бойцов, получивших ранения, санитары обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую доврачебную помощь (перевязать) и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу должны были быть подготовлены так называемые "гнезда раненых". После этого на санитарном транспорте доставить раненных в батальонный медпункт. Больше этого от них не требовалось.

Вначале, лишь командир санитарного отделения был вооружен пистолетом. Только в ходе войны все санитары и санитарки (доля женщин в этом звене медслужбы составляла 40%) получили личное оружие.

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в составе которого воевали семь бойцов - три санинструктора и четыре санитара - под командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был шире, чем у санитарного отделения в роте, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), который разворачивали на расстоянии от двух до пяти километров от передовой. Здесь уже были настоящие врачи - четыре офицера (в том числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка санинструкторов и санитаров.

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не отправляться в тыл, они получали первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения.

Тем же, кому требовалась квалифицированная медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый медсанбат - самое главное звено первичной медицинской базы Красной Армии.

Медсанбаты обязательные в каждой дивизии, располагались в 6-10 км от передовой, имели в своем составе от 180 до 260 человек, в том числе 20-23 врача, 6 фельдшеров, 50 медицинских сестер. Остальные водители, санитары и прочий обслуживающий персонал.

Чем раньше раненному сделать операцию и оказать необходимую врачебную помощь, тем больше у него шансов на жизнь и возвращения в строй. Поэтому медсанбаты не случайно называли "главной хирургической": именно тут раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех раненых! Главным критерием эффективности медицинской службы считалось время, которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медсанбат. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через шесть часов после получения ранения, а во второй - в течение двенадцати часов. Если этого не происходило, то подобное считалось свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения.

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность оперировать в полевых условиях. Во время наступления, при котором санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали. А здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, или как их часто называли солдаты "слабосильные команды", по ассоциации с подобными командами в годы Первой мировой войны. Каждая такая команда насчитывала до 100 человек, которые уже через полмесяца возвращались в свои подразделения.

Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не входило вылечивание раненых - только квалифицированная помощь им и сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось уже на втором - армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в полевых подвижных армейских госпиталях.

Армейские госпитали были в основном хирургическими, но иногда появлялись инфекционные полевые подвижные госпитали, и специализированные - офтальмологические, челюстно-лицевые, терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали. Эпитет "эвакуационный" в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не занимались эвакуацией. Именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях. Чаще всего именно их показывают в фильмах.

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии батальоны выздоравливающих легкораненых. Там их иногда использовали на мелких хозяйственных работах, а также для охраны тыловых объектов. Своего рода курортное лечение.

В армейские эвакогоспитали попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, те которым требовалось специальное лечение, а также легкораненые, которым на выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах - в тылах фронта или составе медицинской базы страны.

Среди эвакуационных госпиталей третьего - фронтового - этапа могли быть как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу - в составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, редких медикаментах или в сложной медицинской технике.

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых в строй было уже второстепенной задачей. Как правило, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в строй. Если все-таки излечившегося бойца или офицера признавали годным для строевой службы, то обычно перед этим отправляли в отпуск домой или в санаторий, для полной реабилитации.

То есть для раненого бойца прослеживалась следующая цепочка медицинской помощи. Санитары роты - батальонный медпункт - полковой медицинский пункт (ПМП) - дивизионный медсанбат - армейский или фронтовой эвакогоспиталь - тыловой госпиталь.

Вообще, нужно признать, что оказание медицинской помощи в Красной Армии была на должном уровне. За четыре года войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига, достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-1945 годах составляла порядка 5 млн человек, и значит, стараниями военной медицины в войска вернулось три Красных Армии! Для особо въедливых и непонятливых поясняю что в число 17 миллионов входили бойцы получившие сразу не одно, а два-три и более ранений и тем не менее возвращавшихся в строй.

Смотреть все фото в галерее

Понял, сегодняшний читатель, в основной массе очень плохо представляет, как оказывалась раненым медицинская помощь во время войны. Типа всех раненных лечили в тыловых госпиталях, как часто показывают в кино.

Поэтому в сегодняшней статье расскажем о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Всю систему медпомощи РККА в годы войны можно разделить на четыре элемента:

1) первичная медицинская база в подразделениях и соединениях,

2)госпитальная база тыла армии,

3)госпитальная база тыла фронта

4) госпитальная база тыла страны.

К первичной медицинской базе относились санинструкторы, полковые медпункты и медсанбаты. Разберем на примере обычной стрелковой дивизии. В каждой стрелковой роте на 80-100 бойцов приходилось отделение санитаров из одного санинструктора-сержанта и четверых санитаров. В их обязанности входило простая помощь раненным бойцам, то есть первая перевязка, наложение шины или кровоостанавливающего жгута. Если ситуация позволяла, то боец мог получить горячий чай или таблетку морфия.

Главное задача у санитаров - не лечение, а организация эвакуации раненых с поля боя. Обнаружив бойцов, получивших ранения, санитары обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую доврачебную помощь (перевязать) и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу должны были быть подготовлены так называемые "гнезда раненых". После этого на санитарном транспорте доставить раненных в батальонный медпункт. Больше этого от них не требовалось.

Вначале, лишь командир санитарного отделения был вооружен пистолетом. Только в ходе войны все санитары и санитарки (доля женщин в этом звене медслужбы составляла 40%) получили личное оружие.

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в составе которого воевали семь бойцов - три санинструктора и четыре санитара - под командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был шире, чем у санитарного отделения в роте, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), который разворачивали на расстоянии от двух до пяти километров от передовой. Здесь уже были настоящие врачи - четыре офицера (в том числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка санинструкторов и санитаров.

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не отправляться в тыл, они получали первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения.

Тем же, кому требовалась квалифицированная медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый медсанбат - самое главное звено первичной медицинской базы Красной Армии.

Медсанбаты обязательные в каждой дивизии, располагались в 6-10 км от передовой, имели в своем составе от 180 до 260 человек, в том числе 20-23 врача, 6 фельдшеров, 50 медицинских сестер. Остальные водители, санитары и прочий обслуживающий персонал.

Чем раньше раненному сделать операцию и оказать необходимую врачебную помощь, тем больше у него шансов на жизнь и возвращения в строй. Поэтому медсанбаты не случайно называли "главной хирургической": именно тут раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех раненых! Главным критерием эффективности медицинской службы считалось время, которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медсанбат. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через шесть часов после получения ранения, а во второй - в течение двенадцати часов. Если этого не происходило, то подобное считалось свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения.

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность оперировать в полевых условиях. Во время наступления, при котором санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали. А здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, или как их часто называли солдаты "слабосильные команды", по ассоциации с подобными командами в годы Первой мировой войны. Каждая такая команда насчитывала до 100 человек, которые уже через полмесяца возвращались в свои подразделения.

Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не входило вылечивание раненых - только квалифицированная помощь им и сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось уже на втором - армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в полевых подвижных армейских госпиталях.

Армейские госпитали были в основном хирургическими, но иногда появлялись инфекционные полевые подвижные госпитали, и специализированные - офтальмологические, челюстно-лицевые, терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали. Эпитет "эвакуационный" в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не занимались эвакуацией. Именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях. Чаще всего именно их показывают в фильмах.

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии батальоны выздоравливающих легкораненых. Там их иногда использовали на мелких хозяйственных работах, а также для охраны тыловых объектов. Своего рода курортное лечение.

В армейские эвакогоспитали попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, те которым требовалось специальное лечение, а также легкораненые, которым на выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах - в тылах фронта или составе медицинской базы страны.

Среди эвакуационных госпиталей третьего - фронтового - этапа могли быть как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу - в составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, редких медикаментах или в сложной медицинской технике.

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых в строй было уже второстепенной задачей. Как правило, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в строй. Если все-таки излечившегося бойца или офицера признавали годным для строевой службы, то обычно перед этим отправляли в отпуск домой или в санаторий, для полной реабилитации.

То есть для раненого бойца прослеживалась следующая цепочка медицинской помощи. Санитары роты - батальонный медпункт - полковой медицинский пункт (ПМП) - дивизионный медсанбат - армейский или фронтовой эвакогоспиталь - тыловой госпиталь.

Вообще, нужно признать, что оказание медицинской помощи в Красной Армии была на должном уровне. За четыре года войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига, достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-1945 годах составляла порядка 5 млн человек, и значит, стараниями военной медицины в войска вернулось три Красных Армии! Для особо въедливых и непонятливых поясняю что в число 17 миллионов входили бойцы получившие сразу не одно, а два-три и более ранений и тем не менее возвращавшихся в строй.

Понял, сегодняшний читатель, в основной массе очень плохо представляет, как оказывалась раненым медицинская помощь во время войны. Типа всех раненных лечили в тыловых госпиталях, как часто показывают в кино.

Поэтому в сегодняшней статье расскажем о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Всю систему медпомощи РККА в годы войны можно разделить на четыре элемента:

1) первичная медицинская база в подразделениях и соединениях,

2)госпитальная база тыла армии,

3)госпитальная база тыла фронта

4) госпитальная база тыла страны.

К первичной медицинской базе относились санинструкторы, полковые медпункты и медсанбаты. Разберем на примере обычной стрелковой дивизии. В каждой стрелковой роте на 80-100 бойцов приходилось отделение санитаров из одного санинструктора-сержанта и четверых санитаров. В их обязанности входило простая помощь раненным бойцам, то есть первая перевязка, наложение шины или кровоостанавливающего жгута. Если ситуация позволяла, то боец мог получить горячий чай или таблетку морфия.

Главное задача у санитаров - не лечение, а организация эвакуации раненых с поля боя. Обнаружив бойцов, получивших ранения, санитары обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую доврачебную помощь (перевязать) и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу должны были быть подготовлены так называемые "гнезда раненых". После этого на санитарном транспорте доставить раненных в батальонный медпункт. Больше этого от них не требовалось.

Вначале, лишь командир санитарного отделения был вооружен пистолетом. Только в ходе войны все санитары и санитарки (доля женщин в этом звене медслужбы составляла 40%) получили личное оружие.

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в составе которого воевали семь бойцов - три санинструктора и четыре санитара - под командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был шире, чем у санитарного отделения в роте, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), который разворачивали на расстоянии от двух до пяти километров от передовой. Здесь уже были настоящие врачи - четыре офицера (в том числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка санинструкторов и санитаров.

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не отправляться в тыл, они получали первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения.

Тем же, кому требовалась квалифицированная медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый медсанбат - самое главное звено первичной медицинской базы Красной Армии.

Медсанбаты обязательные в каждой дивизии, располагались в 6-10 км от передовой, имели в своем составе от 180 до 260 человек, в том числе 20-23 врача, 6 фельдшеров, 50 медицинских сестер. Остальные водители, санитары и прочий обслуживающий персонал.

Чем раньше раненному сделать операцию и оказать необходимую врачебную помощь, тем больше у него шансов на жизнь и возвращения в строй. Поэтому медсанбаты не случайно называли "главной хирургической": именно тут раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех раненых! Главным критерием эффективности медицинской службы считалось время, которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медсанбат. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через шесть часов после получения ранения, а во второй - в течение двенадцати часов. Если этого не происходило, то подобное считалось свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения.

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность оперировать в полевых условиях. Во время наступления, при котором санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали. А здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, или как их часто называли солдаты "слабосильные команды", по ассоциации с подобными командами в годы Первой мировой войны. Каждая такая команда насчитывала до 100 человек, которые уже через полмесяца возвращались в свои подразделения.

Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не входило вылечивание раненых - только квалифицированная помощь им и сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось уже на втором - армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в полевых подвижных армейских госпиталях.

Армейские госпитали были в основном хирургическими, но иногда появлялись инфекционные полевые подвижные госпитали, и специализированные - офтальмологические, челюстно-лицевые, терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали. Эпитет "эвакуационный" в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не занимались эвакуацией. Именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях. Чаще всего именно их показывают в фильмах.

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии батальоны выздоравливающих легкораненых. Там их иногда использовали на мелких хозяйственных работах, а также для охраны тыловых объектов. Своего рода курортное лечение.

В армейские эвакогоспитали попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, те которым требовалось специальное лечение, а также легкораненые, которым на выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах - в тылах фронта или составе медицинской базы страны.

Среди эвакуационных госпиталей третьего - фронтового - этапа могли быть как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу - в составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, редких медикаментах или в сложной медицинской технике.

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых в строй было уже второстепенной задачей. Как правило, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в строй. Если все-таки излечившегося бойца или офицера признавали годным для строевой службы, то обычно перед этим отправляли в отпуск домой или в санаторий, для полной реабилитации.

То есть для раненого бойца прослеживалась следующая цепочка медицинской помощи. Санитары роты - батальонный медпункт - полковой медицинский пункт (ПМП) - дивизионный медсанбат - армейский или фронтовой эвакогоспиталь - тыловой госпиталь.

Вообще, нужно признать, что оказание медицинской помощи в Красной Армии была на должном уровне. За четыре года войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига, достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-1945 годах составляла порядка 5 млн человек, и значит, стараниями военной медицины в войска вернулось три Красных Армии! Для особо въедливых и непонятливых поясняю что в число 17 миллионов входили бойцы получившие сразу не одно, а два-три и более ранений и тем не менее возвращавшихся в строй.

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:

Смотри также